相信绝大多数观众对这类题材的电影都怀有一种复杂且矛盾的观影心理。一方面,这段历史是全体中国人无法忘却的国家之痛,也正因如此,观众深知这类电影必然承载着极为沉重的情感,它就像一根扎在民族记忆里的倒刺,稍一碰触,便会引发钻心的疼痛。另一方面,这段历史又绝不能被忘却,唯有铭记,才能反思战争,并珍惜和平。此外,从电影创作的角度看,观众也想知道,创作者还能在南京大屠杀这一被反复讲述的题材中开辟怎样的视角。而《南京照相馆》的特别之处,正在于它选择了一个独特的视角。

《南京照相馆》以一家名为“吉祥”的照相馆为叙事空间,这个被高度压缩的封闭空间,使原本不同职业、素无交集的人物骤聚一处,迫使其在短时间内完成角色与功能的快速重组,在至暗时刻完成心理蜕变。小空间里的群像戏,辅以相机、底片、暗房灯等技术道具,这样的组合设定天然携带戏剧张力,这种从“求生”到“觉醒”的转变,成为电影的叙事内核,这也成为该电影区别于其他同题材作品的特点。

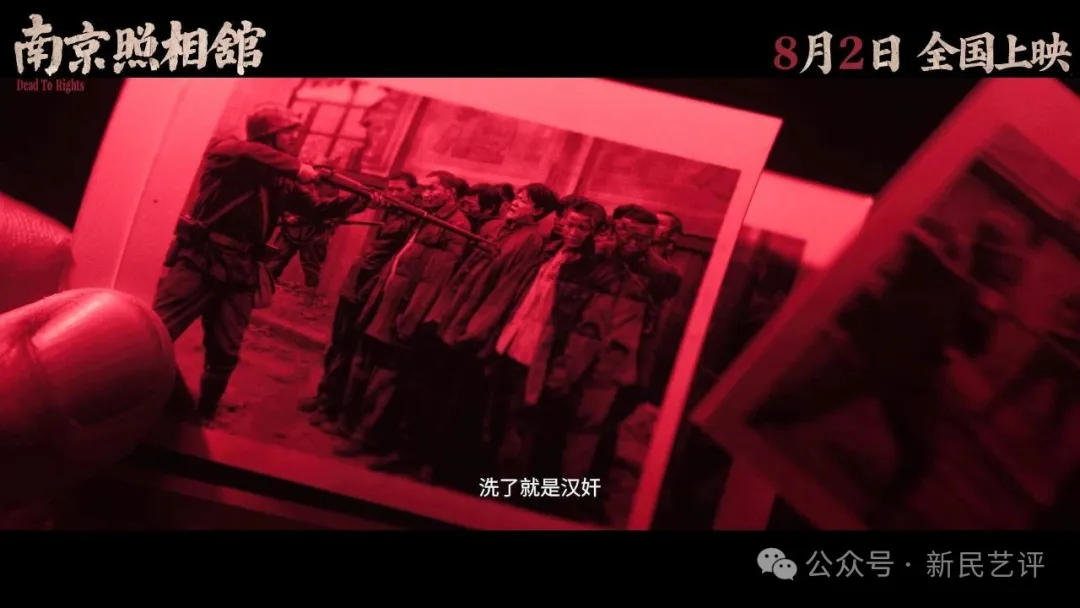

摄影自诞生以来,就以其机械复制性打破了时间与空间的壁垒。罗兰·巴特在《明室》中提到,照片与被拍摄物是“曾经存在”的关系,强调其真实性。摄影本是凝固瞬间的媒介技术,将过去的片刻定格为确凿的存在。每张照片都是时空的切片,承载着拍摄者的意图以及被拍摄者的情感。在日常生活中,照相往往与生日、旅行等喜悦的时刻勾连。而在而《南京照相馆》中,这份承载美好的媒介技术却被异化为暴行的共谋。在电影中,日军强迫百姓摆拍的“亲善照”,正是这种悖论的残酷且残忍地显影。侵略者挪用摄影“曾经存在”的真实性,用镜头前刻意安排的笑容、虚假的“军民互动”,妄图抹去屠刀下的血腥。可被强行拉入镜头的人们,脸上难掩的悲哀与恐惧,终究戳破了这场伪装。镜头能凝固摆拍的虚假姿态,却掩不住屠杀的罪恶真相。

摄影本应凝固瞬间的真实,此刻却沦为谎言的载体。而照相馆里那些被反复冲洗的底片,恰是对这种异化的无声反抗。日军欲销毁的屠杀影像在显影液中渐显,暗房重现的画面终成暴行曾经存在的铁证,与“亲善照”的虚假形成尖锐对峙。由此,暗房里逐渐清晰的影像,不是对历史的割裂与掩饰,而是对被妄图篡改真相与记忆的修复与矫正,成为一种唤醒的力量。

“洗照片”是《南京照相馆》最重要的动作与场景。暗房红光里,胶片由模糊到清晰的显影过程,构建起多重观看的张力。影片中的角色既直面现实的暴行,又在洗印的照片中重读创伤。观众则同时观看电影影像与影像中的照片,这种嵌套式的多重观看打破了被动接受的惯性。电影让角色亲手操作显影液、翻动底片,把抽象的“观看”转化为具体的“参与”,重构其感知方式。观众亦通过跟随角色的动作完成情感投入,成为见证影像诞生的“在场者”与“证明人”。也正因为此,摄影成为唤醒记忆、情感及责任的媒介。

记忆与情感总依附于具体的地方,《南京照相馆》对地方的书写与呈现恰是如此。这种对具体地方的执念,使战争与暴行的残酷更显锋利。无论是电影画面中定格的南京街巷,还是刘昊然饰演的邮差阿昌临终时高声报出的“雨花台!挹江门!中山门!中华门”,这些地方都带着人物的眷恋,而此时这些正遭破坏的地方更对应着同胞惨遭屠戮的悲剧,承载着远超物理空间属性的重量。王骁饰演的老金在照相馆展开的背景幕布,更把这种“地方感”推向纵深:幕布上除了南京,还绘着北京、上海、杭州、天津……这些被画笔凝固的山河,在战火中化作最珍贵的精神原乡,那是父辈曾经踏足或心驰之所,也是后辈再难凭亲历想象的地方。布面的磨损与褪色,凸显它们在炮火下共同的脆弱,当熟悉街巷沦为焦土,人们便本能地以符号重构记忆,用想象维系与土地的情感联结,确认自己的身份与认同。当这些地名在银幕上一次次被唤起,笔者也不由自主地联想到歌曲《我的祖国》。

乔羽当年写《我的祖国》时,特意避开“长江”“黄河”这类宏大的地理符号,偏偏以“一条大河波浪宽”落笔,恰恰吃透了这种“地方感”的精髓。歌词里“我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆”,全是带着温度的具体场景,把人与河的关系织成了日常生活的肌理。这些细节让这“一条大河”不再是生硬的地理概念,而成为每个中国人记忆里“家门口的河”。它可能是村头的小溪,也可能是屋后的池塘,却因浸满细碎日常,成了家国情怀最实在的落脚点。电影《南京照相馆》里的地方书写,正与这种逻辑同频。那些反复出现的地方印记,何尝不是另一条“大河”?它们让人们对土地的眷恋深深融进日常生活的褶皱。当这些承载着记忆与情感的地方遭遇劫难,共鸣便有了更沉的重量、更深的痛感。此时观众会真切体会到:所谓“国破家亡”,最直接的便是“地方感的崩塌”。当人们再也不能在熟悉的地方见到寻常光景,那种被生生剥离故土的痛,才最钻心。

《南京照相馆》最终把浸着血泪的“底片”递到观众手中,这些底片里既有侵略者暴行的铁证,也有无辜生命的悲鸣,更有普通人在绝境中对真相的守护、对家园的执念。这些底片不是让我们困在过去,而是要我们带着它们往前走。记着那些守护真相的人如何在黑暗里举着灯,记着那些眷恋家园的人怎样用念想对抗毁灭…… 这份记挂,会是对和平最实的守护,对尊严最硬的支撑

来源:新民晚报 作者:高凯